1

2

MEDICINA LEGAL

1. Generalidades 3

2. Sinonimia 3

3. Definición e importancia 3

4. Características médicas 4

5. Clasificación 5

6. La medicina legal en el Paraguay: Instituciones 11

7. Conceptualizaciones 12

8. Peritaje Medico 13

9. Ejercicio legal e ilegal de la medicina 14

10. Certificado médico: sus variedades 15

11. Responsabilidad Profesional 17

12. Secreto Profesional 17

13. Relación con la ética médica 17

14. Ejercicio legal de la medicina: acto médico 18

15. Requisitos para el ejercicio legal de la 18

medicina en el Paraguay

16. Ejercicio ilegal de la medicina: Curanderismo, 19

Charlatanismo y Prestación de nombre

(cesión de diploma). Estafa (187).

17. Hechos punibles contra prueba documental 20

en el código penal: expedición de certificados

de salud en el código penal vigente (254 al 256 y 260)

RESUMEN

RESUMEN 1

UNIDAD I

BIBLIOGRAFÍA

Basile, Alejandro y Waisman, David, Medicina legal y D eontología, Ab eledo Perrot, Buenos Aires, Argentina.

González Torres, Dionisio, Medicina legal y deontología. Editorial Litocolor, Asunción, Paraguay.

Ley 3.440/08 que modica el C ódigo Penal Paraguayo.

https://medicinaucp.com/biblioteca.html

Manual de Medicina Legal p ara Juristas, Juan Manuel Cartagena Pastor, Emilio D onat L aporta, R aquel Barre-

ro Alba, Eduardo Andreu Tena, Isabel Cartagena-Daudén, Álvaro Miró Seoane.

Ley N° 879 C ódigo de Organización judicial.

3

RESUMEN

RESUMEN 1Intro ducción en la medi cina

legal e instituciones

1 - Genera lidades

La Medicina Legal a través del estudio detalla-

do de su historia, se constituye en una ciencia cuya

característica fundamental es la de haber presentado

notables cambios en su enfoque a lo largo del tiempo,

según las necesidades de cada ép oca, siempre muy re-

lacionada con la evolución misma de la humanidad;

desde las primeras técnicas de conser vación de cadá-

veres de los antiguos egipcios, hasta las modernas téc-

UNIDAD I

nicas de biología molecular.

Sin embargo, la gran responsabilidad médico-

-legal, no ha variado, ya que, desde la antigüedad, el

médico ha estado expuesto a grandes penas debido a

tratamientos fal lidos o mala práctica, llegando incluso

a pagar en la edad antigua con la vida y con la libertad

en la edad contemporánea.

2 - Sinonimia

La medicina forense, también llamada medi-

cina legal, jurisprudencia médica o medicina judicial,

es la rama de la medicina que aplica todos los conoci-

mientos médicos y biológicos necesarios para la reso-

lución de los problemas que plantea el Derecho.

E l médico forense auxilia a jueces y tribunales

en la administración de justicia, determinando el ori-

gen de las lesiones sufridas por un herido o la causa de

la muerte mediante el examen de un cadáver. Estudia

los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de

los tribunales de justicia, donde actúan como peritos.

Se vincu la estrechamente con el derecho médico. El

médico especialista en el área recibe el nombre de mé-

dico legista o médico forense.

3 - Denición e importancia

L a medicina legal es una ciencia, porque cons-

ta de un método de estudio, el cua l, tiene dentro de

sus características formas que van a iniciarse, etapas,

procesos, etc., que van a identicar la comisión de un

hecho o la alteración cometida sobre alguna persona

o cosa. Es una ciencia auxiliar del Derecho Penal.

Cuando se comete un hecho punible debemos

determinar si estamos en presencia de un homicidio,

un suicidio o de un accidente. Si estamos frente a un

accidente no existe delito que sancionar, tampoco ha-

brá delito si fuese un suicidio, en este caso lo que sí

podr ía sancionarse es la inducción para que el occiso

se quitara la vida.

Pero si fuera un homicidio, s e deben investigar

las causas en las cuales se cometió el mismo, para que

se determine si ese homicidio es doloso, culposo, con

casual o preterintencional, etc. Y así determinar la cul-

pabilidad, e imputabilidad de la persona que lo come-

tió; ya que podemos hablar de personas inimputables

o con responsabilidad disminuida, lo que haría que el

proceso s ea diferente al de una p ersona que tenga ple-

no conocimiento de su responsabilidad penal.

La medicina legal es importante porque va a

determinar si una persona está o no involucrada en un

hecho punible que se haya cometido. En la medicina

legal intervienen los abogados, los jueces, los defen-

4

sores públicos, etc. y, p or ello hay que determinar a

través de la medicina forense lo ocurrido.

Los jueces no saben de exper ticias, de per ita-

jes, los cuales s e le deben lle var y explicárselos, anali-

zárselos, detallarle porque el experto llegó a esa con-

clusión, para que el Juez pueda s aber con certeza si

está en presencia de un suicidio, de un homicidio o

de un accidente; para que en base a esos elementos de

juicio el Juez pueda determinar o no la responsabili-

dad penal de una o de varias personas involucradas en

el hecho.

De igual manera la medicina legal es impor-

tante para el scal del Ministerio Público, p or ser este

quien lleva adelante el proceso penal, es decir, es quien

debe realizar las investigaciones para que se pueda re-

alizar el proceso en un acto decisivo, conclusorio o de-

cisorio dentro del debate procesal penal, por lo tanto,

necesita ayudarse, auxiliarse con esa prueba perici al

que le aporta la medicina legal.

También, la medicina legal es importante para

los abogados, porque estos necesitan apoyarse en los

exámenes peritajes o probar que los mismos desvia-

ron el sentido de las investigaciones y si este es el caso

pueden eliminar, tachar o desvirtuar el examen peri-

cial si existen circunstancias de duda razonable que

puedan probar como tal.

L a medicina legal es importante para la socie-

dad, porque la comunid ad debidamente constituida

se rige por normas y el estado debe garantizar que

las instituciones cumplan con sus funciones y que la

comunidad sea protegida, por lo que aquella perso-

na que cometa un hecho punible debe ser sancionada;

pero, si la persona es imputable total o parcialmente

debe ser s ometida a medidas de seguridad especia les

como sería el caso de los orates o de los locos que de-

ben ser recluidos en sanatorios especia les.

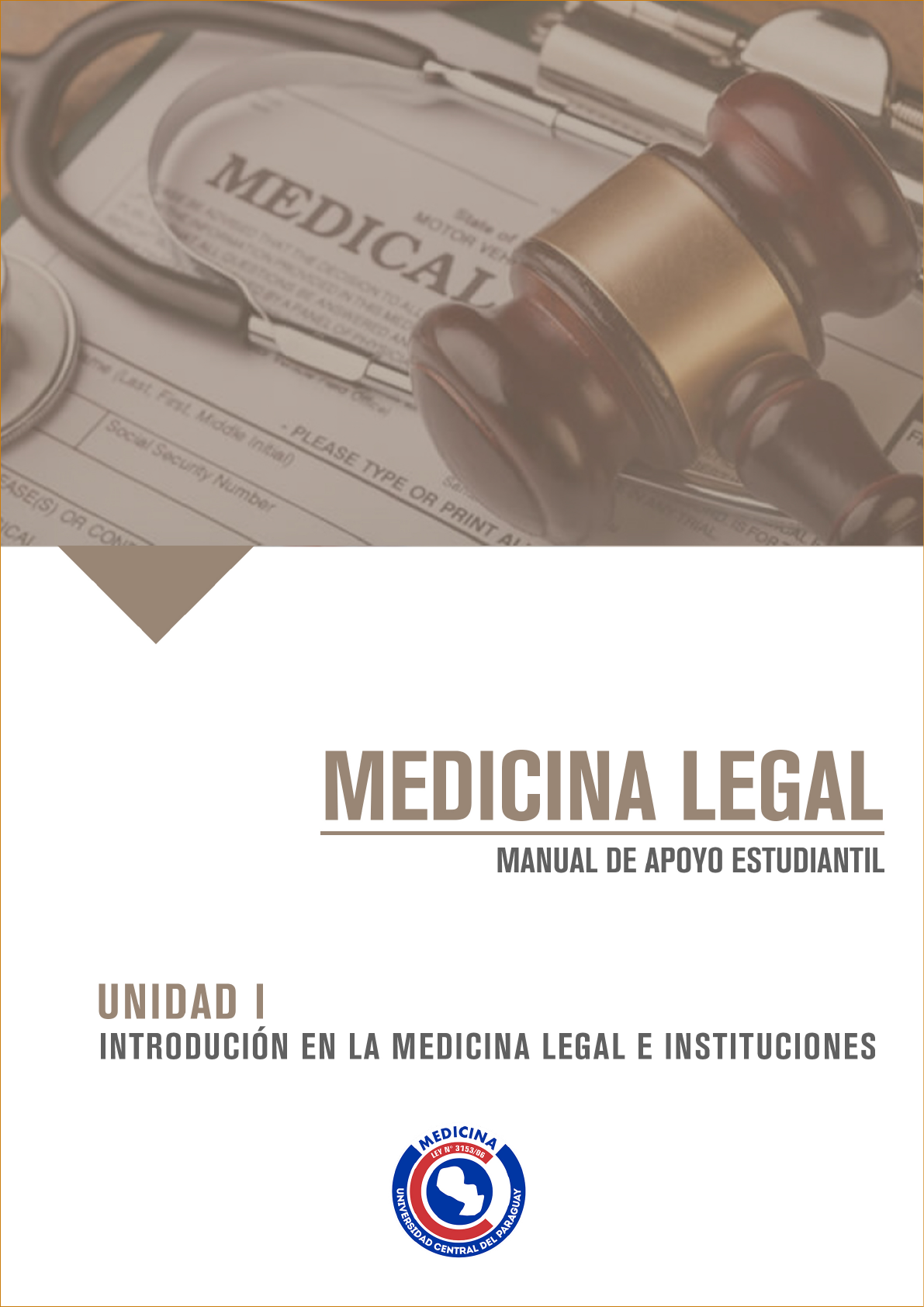

4 - Carac teristicas mé dic as

Figura 1.0 - Características médic as

UNIDAD I

5

5 - Clasic ación

El objeto de estudio de la medicina forense es

el hombre; porque es sobre el hombre sobre quienes se

cometen los hechos delictivos y es el hombre también

quien comete el hecho punible; que también pueden

ser cometidos sobre sus objetos o cosas que le perte-

necen.

Lo que quiere decir, que la medicina legal tie-

ne su radio de acción, de aplicación o de estudio sobre

las personas, objetos y cosas; por ejemplo, se pueden

robar un vehículo y en dicho acto dañarlo, cas o en el

que el hecho punible se estará cometiendo sobre un

objeto.

El hombre puede ser tanto sujeto activo como

pasivo en la comisión de un delito o hecho punible.

De lo que hemos dicho podemos conceptuar a la me-

dicina legal como: La parte de la medicina que funda-

menta una serie de conocimientos médicos y biológi-

cos, que pueden ayudar a esclarecer un hecho punible.

Estas son ramas de la medicina general que ayudan en

el esclarecimiento de los hechos punibles.

a. L a Tanatología Forense: es la rama de la medicina

forense que se encarga de estudio de los fenómenos

de la muerte y las modicaciones del cadáver, desde

el momento del deceso hasta la reducción esquelética.

¿Por qué es importante la tanatología forense?

Figura 1.1 - Ramas de la Medicina L egal

E s importante porque cuando muere una per-

sona se deben cumplir con ciertos requisitos que son

de estricto cumplimiento: A las 24 horas después de

fallecida una p ersona debe procederse a su inhumaci-

ón (entierro), tiempo que se puede abreviar o exten-

der dependiendo de ciertos requisitos; como pudiera

ser el caso de aquellos personajes que por su impor-

tancia son expuestos (velados) en capilla ardiente, en

virtud de su desempeño en la parte económica, políti-

ca, religiosa, cultural, deportiva, etc.

Pero puede darse el caso contrario también, es

decir, que haya que apresurar la inhumación del cadá-

ver, producto que su deceso pudo deberse a una en-

fermedad infectocontagiosa que pudiera dar origen a

una epidemia; o como pudiera ser el caso de aquellos

cadáveres localizados cierto tiempo después de falle-

cidos y se encuentran en estado de descomposición

avanzado.

Cuando las personas fallecen, sus cadáveres

pasan por etapas post morten que pueden ser diferen-

tes: pueden ser etapas conser vativas o etapas destruc-

tivas, una excluyente de la otra; puesto que el cadáver

no se puede corromper y a la vez conser var, por lo

que, se conser va o se corroe (descompone) lo cual de-

penderá de la contextura del cadáver, el lugar donde

fue inhumado, la ur na, sarcófago o cofre donde fue

inhumado, la ropa con la que fue vestido, etc.; de todo

esto se encargará la Tanatología forense.

En la Tanatología forense lo importante es in-

vestigar:

• El tiempo en que se va a inhumar.

• El tiempo en que se va a extender el lapso de inhu-

mación.

Los procesos cadavéricos, que son procesos

aeróbicos; que se hacen antes de fallecer, es decir, en el

último momento del respiro; o anaeróbicos cuando ya

no hay presencian de oxígeno en la persona fallecida.

En estos procesos anaeróbicos tomaremos en cuenta

también el descenso de la temperatura, es decir, el en-

friamiento cadavérico, la r igidez cadavérica, las algas

o fauna marina que se puedan obser var cerca o en el

lugar ; el caso especíco de los animales que pueden

UNIDAD I

6

darse en estas circunstancias que generalmente es una

mosca verdosa, que puede colocar sus hue vos y los

va a reproducir en el cadáver en que los haya colo-

cado, pasado el tiempo podrá determinarse también

alguna sustancia venenosa, el tipo de veneno que se

le suministró a la persona para causarle la muerte, no

importa si es mucho el tiempo que haya pasado desde

el deceso hasta la práctica de la prueba p ericial.

Otra circunstancia que tenemos en la Tanato-

logía forense está referida a la exhumación, que puede

darse en dos casos especícos: Por traslado a otra fosa

o por orden judicial.

Para el traslado es necesario un p ermiso emi-

tido por el prefecto a la persona encargada del cemen-

terio donde se encuentra inhumada el cadáver de la

persona.

Mientras que la exhumación por orden judi-

cial, bien sea por que se desconocen las causas de la

muerte o por que no se conoce su identidad, etc.; pue-

de motivar que el Juez de la causa determine que se

proceda a abrir la urna o sarcófago y se practique la

autopsia, que por lo general se practica en el mismo

lugar donde el cadáver de la persona está inhumado, a

menos que sea necesario realizar una prueba química

que no pueda ser hecha en el campo santo, lo que pue-

de requerir que éste sea llevado o parte de su tejido al

laboratorio, donde deba realizarse la prueba y poste-

riormente a su realización se devuelvan los restos a su

lugar de descanso a menos que necesariamente deban

quedarse en el laboratorio. L a exhumación y su pos-

terior re inhumación traerán como consecuencia que

el experto forense determine la causa que provocó la

muerte o que se sepa c uál es la identidad de esa perso-

na fallecida; lo c ual ser v irá como partida de def unci-

ón y será prueba fehaciente de la causa que provocó el

deceso de la p ersona, lo que dará como consecuencia

que la data de la muerte determine el tiempo probable

en que se produjo la muerte de dicha persona.

La data de muerte signica el tiempo aproxi-

mado en que falleció una persona, desde que tuvo su

última inspiración o consumo de oxigeno hasta el mo-

mento en que se produjo la muerte como tal.

Ot ra cosa que tomará en cuenta la Tanatología

forense es la entrega de la partida de defunción y del

certicado de def unción, los cuales deben saber dife-

renciarse uno del otro.

El cer ticado de defunción es el expedido por

el médico tratante o el médico forense, en él se de-

termina la causa de la muerte de la persona; lo cual,

sólo tiene validez médico legal; puesto que la que de-

termina la situación de la personalidad jurídica de la

persona que ha muer to es la partida de def unción, la

cual es entregada por la primera autoridad civil de la

jurisdicción; esta partida de defunción, es una cons-

tancia donde se va a raticar a través de expertos, de-

terminados por ellos, las causas de la muerte, que van

a refrendar y en la cual van a colocar nombre y apelli-

do, edad, estado civil, último domicilio, hijos, los hijos

que hubieren premuer to, orden de su nacimiento; etc.,

para poderla asentar dentro de las estadísticas que a

tal efecto se l levan en las prefecturas, tanto de natali-

dad como de mortalidad, como sería este caso.

Figura 1.2 - Cuadro de Tanatología

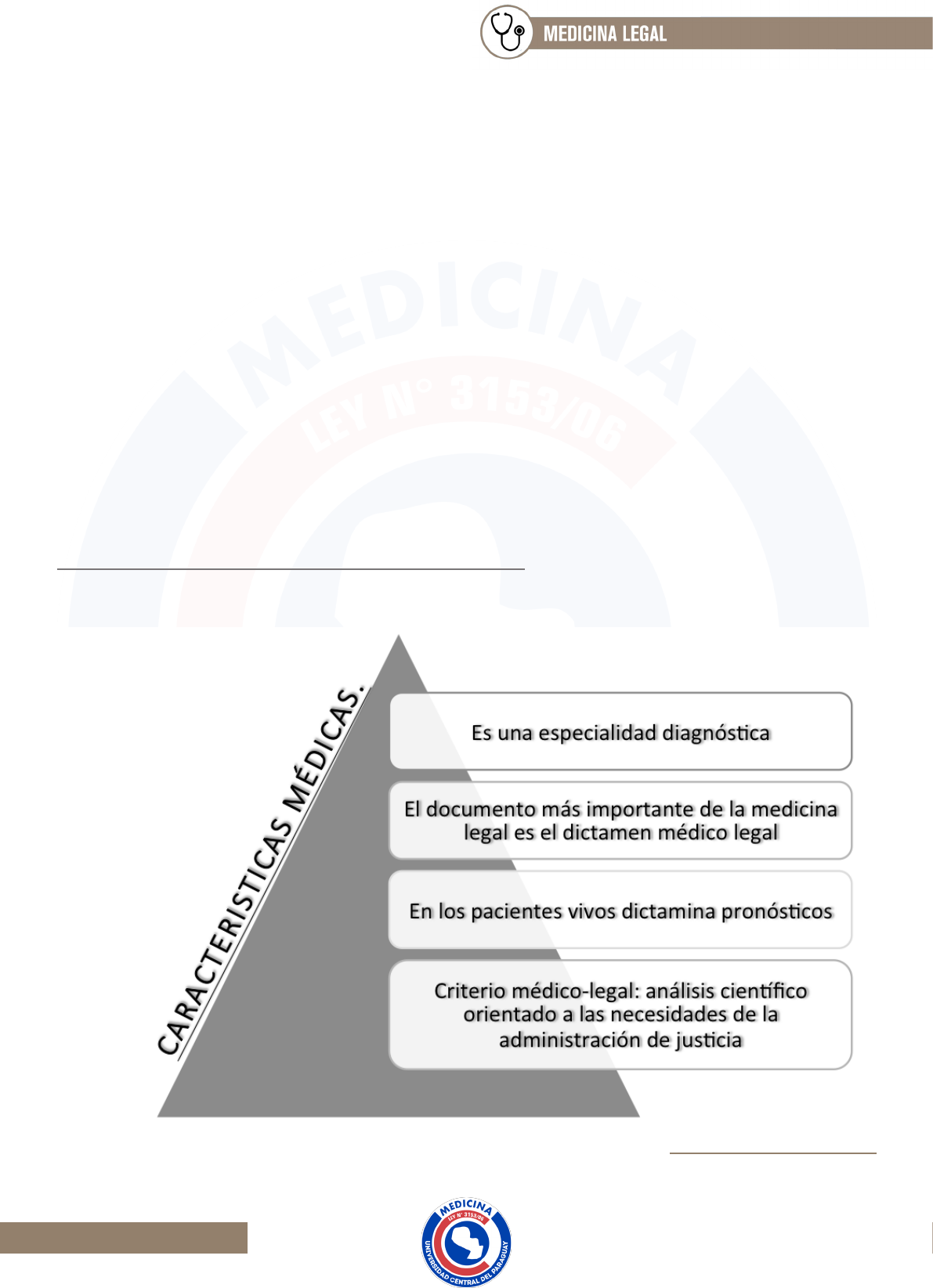

b. L a Criminalístic a: Es la ciencia que estudia lo que

tiene que ver o está relacionado con las pesquisas (in-

vestigación, indagación para descubrir algo o cercio-

rarse de su realidad o circunstancia) policiales. La cri-

minalística va a estudiar todos los objetos, elementos,

sustancias y personas que puedan ayudar en el escla-

recimiento de un hecho.

Por ejemplo; si el hecho punible se produjo con

arma de fuego, s e debe buscar y encontrar dicha arma

de fuego; si el hecho se produjo por ahorcamiento o

envenenamiento, circunstancia que se determinará de

acuerdo con la prueba respectiva. Cuando se comien-

za una investigación policial no se desc arta ninguna

hipótesis: Accidente, suicidio, homicidio; lo cual sig-

nica que en caso de accidente, por ejemplo, s e va a

UNIDAD I

7

desvirtuar de dicho caso si hay lesiones, violaciones,

o cualquiera otra circunstancia que pueda llegar a de-

terminarse. La criminalística estudia hechos, sujetos y

objetos que están involucrados en un hecho punible.

Figura 1.3 - Cuadro de Criminología

c. L a De ontología Forense: Está referida a la ética

profesional; lo cual signica que el profesional que

está realizando la investigación; que puede ser un

médico, un ginecólogo, un psiquiatra, un médico fo-

rense, un exper to contable, un perito evaluador, un

experto de tránsito, etc.; se presume actúa de manera

imparcial, es decir, que lo que registra en su informe

pericia l es cierto, es verdadero y que el mismo tiende

a determinar y a demostrar que se cometió un hecho

punible y que probablemente las personas involucra-

das son terceros, una nue va persona, etc. La Deonto-

logía forense trata de que el resultado pericial s ea la

verdad verdadera; pero la misma puede ser desvirtu-

ada por circunstancias posteriores. Si este es el caso y

se desvir túa una prueba per icial; ese exp erto tiene que

ser tachado como testigo en el debate procesal penal,

porque su prueba per icial no es conable, no es válida,

está viciada; por lo que habrá que realizar otra.

d. L a Traumatología Forense: No signica solamente

las lesiones que nos damos en los hues os; sino que, sig-

nica toda lesión o menoscabo realizado en el cuerpo

humano, que generalmente se va a investigar si fueron

cometidos usando armas de fuego, armas blancas u

objetos contundentes. L a traumatología forense sig-

nica todos los traumas ocurridos, cometidos o lle-

vados a cabo en el cuerp o humano; bien sea por un

accidente de tránsito, por lesiones autos infringidos o

propinados por un tercero; por un intento de suicidio

o por un homicidio.

La Traumatología forense lo que trata de in-

dagar es el objeto con el cual se cometió el hecho pu-

nible, en cualquiera de las tres vertientes (accidente,

Suicidio u homicidio). La traumatología forense in-

vestiga si la lesión se produjo con un arma de fuego,

un arma blanca (objeto cortante, punzante o punzo

cortante) un objeto contundente (piedras, palos) o

por objetos que poseen una fuerza f ísica inherente a

su condición como pueden ser la pared, la puerta; un

objeto que generalmente lo que produce en el cuer-

po humano son lesiones que no tienen ni abertura ni

sangrado; por lo tanto son lesiones cerradas, que se

producen de manera interna, como son por ejemplo,

los chichones, los hematomas que no se abren, no se

cortan, no sangran externamente, pero que interna-

mente producen una lesión que puede incluso llegar

a ser mortal, como sería una lesión en un órgano vital

(hígado, corazón, riñón, baso), que como consecuen-

cia de dicha lesión pueden presentar desprendimiento

y causar la muerte.

Las lesiones se pueden producir por objetos

hacia los cuales s ean lanzados las personas como, p or

ejemplo; el precipicio, el piso, la carretera, un poste,

una pared; por el impacto de un vehículo, etc., que

puede producir trauma, que comúnmente escucha-

mos mencionar como traumatismos craneoencefá-

licos cerrados o abiertos; caso en el cual po dremos

hablar de la herida contusa, la herida del hematoma;

las heridas con derrame linfát icos, sin derrame y en el

caso de las armas blancas nos referiríamos a heridas

cortantes, punzantes y punzocortantes; y para el caso

de las armas de fuego, pueden ser herid as a cont acto;

heridas a próximo contacto y heridas a distancia; to-

das las cuales p odrán ser determinadas por el experto

o forense; y además se determinará si las lesiones se

produjeron en vida o post morten.

e. La Psiquiatría Forense: El sujeto activo debe ser

capaz ment almente y responsable penalmente, para

que pueda ir al debate procesal penal. No se puede

llevar a juicio a una persona inimputable o con una

imputabilidad disminuida. El loco, el orate, no puede

ser lle vado a un debate procesal pena l; pues el pro-

pio Código Penal indica que estas personas deben ser

llevadas y recluidas en hospitales psiquiátricos y so-

metidas a medidas de superv isión y vigilancia. En la

psiquiatría forense para ser imputado e ir a un debate

UNIDAD I

8

procesal p enal se necesita capacidad de discernimien-

to, s er responsable y la psiquiatría forense determina-

rá si la persona se está haciendo pasar por loca o si

realmente está loca.

f. L a Asxiología Forense: Existen dos clases de As-

xiología o de muerte por asxia: Las asxias mecá-

nicas y las asxias clínicas, estas últimas clínicas sin

relevancia dentro del estudio de la medicina forense,

porque generalmente las p ersonas padecen de una en-

fermedad que hace presumir que su muerte se va a

producir producto de esa circunstancia; como serían

por ejemplo una enfermedad coronaria, obstruccio-

nes en las arterias o arterioesclerosis, etc. La que si es

objeto de estudio de la medicina legal son las asxias

mecánicas, que son producidas por objetos extraños,

que no son inherentes al cuerpo humano, como serian

el ahorcamiento, la estrangulación, la sumersión y la

sofocación.

Figura 1.4 - Clasicaci ón de las asxias

Lo que nos puede llevar a estar en presencia

de un suicidio; de un homicidio, caso en el cual habrá

que desvirtuar esa conducta, determinarla, analizarla,

para podernos cerciorar si efectivamente la asxia se

produjo por un tercero o es un caso de suicidio.

El ahorcamiento es más frecuente en los hom-

bres, independientemente si se está en la parte rural

o urbana y puede llevarse a cabo con un mecate, una

media, una correa, un nailon, una manguera, etc.

L a persona consigue un objeto con el cual

va a realizar una opresión de la tráquea, de manera

completa o incompleta; simétrica o asimétric a.

Figura 1.5 - Clasicaci ón de las asxias

a. El ahorcamiento será completo, cu ando ningún

objeto impide que la persona caiga sobre todo el peso

de su cuerp o y se encuentre aislado totalmente de al-

gún objeto serían mesas, silla, muebles, etc.

b. Será incompleto el ahorcamiento cuando ha teni-

do un punto de apoyo como las piernas, “el p ompis”

(las nalgas), de un costado, etc.

c. E l ahorcamiento es simétrico cuando el nudo don-

de está el ahorcamiento se realiza en la parte anterior

o en la parte posterior de la tráquea.

d. El ahorcamiento será asimétrico cuando el nudo

se ubica a los lados del cuello, de la cabeza; el surco

es incompleto ya que el nudo no le permite que sea

completo como en el caso anterior.

Figura 1.6 - Clasicaci ón de las asxias

UNIDAD I

9

Si es un suicidio, el cuerp o de la persona lo deter-

minará (los cadáveres hablan); si es un homicidio el

surco determinará la posición para que sepamos si

la persona murió en otra forma, lo cual determinará

si la escena del crimen ha sido cambiada o alterada

para hacer ver que fue un suicidio y no un homicidio;

cuando otras circunstancias permiten evidenciar que

si fue un homicidio; o un homicidio por ahorcamien-

to producto de una lucha y defensa.

L a estrangulación a mano o a lazo no po drá dar como

consecuencia un suicidio, p orque para ello la persona

no debería perder el conocimiento como ocurre en es-

tos casos y por lo que la persona no termina por cum-

plir con su objetivo. En el estrangulamiento a mano

los dedos pulgares marcados en el cuello de la víctima

determinan la posición del at acante.

La diferencia del estrangulamiento a lazo y el

ahorcamiento es que en el primero hay un surco total-

mente completo, porque el nudo no divide el círculo

como en el ahorcamiento que el nudo si divide ese cír-

culo. El estrangulamiento a mano se determina por la

marca de los dedos presentes, o por los estigmas pro-

ducto del desespero por quitarse el lazo o los dedos

del cuello.

Figura 1.7 - Clasicaci ón de las asxias

Sumersión o ahogamiento: Puede ser accidental, sui-

cida u homicida. Los ahogamientos accidentales se

dan en personas que sufren de ataques epilépticos y

cuando les sobreviene el ataque caen en esas grandes

extensiones de agua como serían océanos, mares, la-

gos, lagunas, ríos, etc., por lo que la persona muere

por sumersión. En caso d e ser suicida la p ersona ge-

neralmente deja una nota donde explica su determi-

nación.

En las personas que mueren por sumersión se

obser van: Enfriamiento de la piel, la cual se le p one

“de gallina” “de viejito”, color naranja, t anto la palma

de la mano como la plant a del pie pierden su pigmen-

tación y se tornan totalmente blancas, se le obser va

una telilla en los ojos, se consiguen rastros de líquido

en su aparato digestivo y la persona va a tener des-

garros en la parte exterior de su cuerpo producto de

la alta mar o bajamar, si estaba cerca de rocas y se le

obser varán mordeduras de peces sobre la piel.

L a persona que muere por sumersión siempre

sale a la supercie (ota) producto del líquido que ha

consumido.

L a Sofocación: Es otro tipo de Asxiología. Es el tér-

mino de la aireación, producto de un obstáculo exter-

no o interno, provocado o intencional.

L a asxia por sofocación por connamiento sig-

nica c errar toda entrada de aire, de oxígeno y la

persona muere producto de un aceleramiento de su

cor a z ón ; la p ersona va a sudar demasiado, producto

de la adrenalina y como consecuencia va a tener un

desmayo, p ero antes de desmayarse buscará desespe-

radamente por donde respirar, p or eso es que se ob-

ser van raspaduras en sus manos, en sus pies y en sus

rodillas, porque busca lograr un hueco, un espacio

por donde respirar.

L a sofocación también puede darse p or obstrucci ón

de las v ías Aero respiratorias de bo ca y nariz; que

puede s er accidental u homicida. En el caso de los

recién nacidos, generalmente es accidental, cuando

se quedan dormidos boca abajo, o s e asxian con un

pañal o una almohadita; o el peso de la madre le im-

pide al niño respirar, p or lo que se notará en la parte

de la bo ca, de la nariz, de sus mejillas, ciertas lesiones.

En caso de que sea intencional se encontrarán hema-

tomas producto de las uñas.

También por sofocación producto del CO2

(dióxido de carbono) de los vehículos; o producto de

la incorporación u oclusión de objetos extraños, que

UNIDAD I

10

puede ser accidental como en el caso de los niños que

se atragant an un caramelo redondo, un mamón, una

canica, etc. o cualquier objeto que se coloque en la trá-

quea e impida el normal ujo de corrientes de oxíge-

n o.

El S epultamiento: En este caso se van a encontrar so-

bre las personas lodo, arena, que ha tapado sus vías

aero-respiratorias y se consigue el elemento o el ob-

jeto por el cual ha sido sepultado, sir va de ejemplo el

caso de la tragedia del Estado Vargas donde muchos

compatriotas murieron sepultados.

g. Toxicología Forense: Se l leva a cabo generalmente

en los suicidas, para suicidarse sin dañarse el físico,

lo cual hacen consumiendo barbitúricos o sustancias

venenosas; u otros, como serían los envenenamientos

por ácido sulfúrico, ácido nítrico, etc. En la toxicolo-

gía debe hacerse un análisis de la víctima en sus partes

digestivas, para ver cuál fue el objeto o sustancia que

le provocó la muerte a la persona y las cant idades que

le suministraron o pudo haber consumido.

h. Obstetricia Forense: Hablamos de la circunstancia

que puede tener como consecuencia la determinación

de la paternidad; quién es el padre de la criatura; tam-

bién se encarga de determinar el tiempo de duración

de un embarazo; si estamos en presencia de un aborto,

Figura 1.8 - Clasicaci ón de la sofocación

de un embarazo deseado o no deseado producto de

una violación; y, además, de los tipos de embarazos

que pueden ser de dos formas: La forma normal, con-

secuencia de l a relación heterosexual hombre mujer;

con consentimiento o sin consentimiento producto

de una violación o por

medio de una inter ven-

ción quirúrgica o inse-

minación, que también

puede ser de dos formas:

inseminación in vivo y la

inseminación in Vitro.

i. Ginecosexologi a: Es la

rama de la medicina legal

que estudia los proble-

mas ligados al sexo, tales

como los vinculados a las

paralias, al aborto, vio-

laciones, a la reproducci-

ón, a la fecundación, a la

impotencia, entre otros.

Exp erticia Médico – L e-

gal Ginecoló gic a:

a. La examinada debe acudir con el mandato del fun-

cionario público competente.

b. El lugar y forma del examen deben ser adecuadas.

c. Es indispensable la presencia de la enfermera, ma-

dre o padre de la examinada si es menor de edad.

d. Como perito, ac tuar con la ciencia del médico, la

veracidad el testigo y la ecuanimidad del juez y ser ob-

jetivo en las apreciaciones.

Figura 1.9 - Exámenes en Ginecología y Obstetricia Forense

UNIDAD I

Prévia do material em texto