Av. Hidalg o 935, Col onia Ce ntro, C.P. 4 4100, G uadala jara, Jalisc o, Méxic o

bibliotecadi gital@r edudg.udg.m x - Tel. 31 34 22 7 7 ext. 11959

UNIVERS IDAD DE GU ADALAJARA

COORDINACIÓN GENERAL ACADÉMICA

Coordina ción de Bib liot ecas

Bib lioteca D igital

La presente tesis es publica da a texto com pleto en virtud de que el autor

ha da do su autorizac ión por escrito para la incorpo ración del docume nto a la

Biblioteca Digital y al R epositor io Institucio nal de la Universidad de Gua dalajara,

esto sin suf rir menoscabo sob re sus derechos co mo autor de la obra y los usos

que posterior mente quiera darle a la mis ma.

Página. 1

UNIVERSIDAD DE GUAD AL AJ AR A

CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUAD ALAJAR A “FRAY ANTONIO

ALCALDE”

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

TESIS

“ASOCI ACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE VITAMINA D, EN

PACIENTES CON VÉRTIGO POSTURAL P AROXÍSTICO BENIGNO”

P R E S E N T A

ALONDRA JOVANNA TORRES VERGAR A

Para obtener el título de la Especialidad de Otorrinolaringología y

Cirugía de Cabeza y Cuello

Guadalajara, Jalisco; Enero 2018

Página.

2

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD

OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “FRAY ANTONIO ALCALDE”

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA

TESIS

“ASOCI ACIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE VITAMINA D, EN

PACIENTES CON VÉRTIGO POSTURAL PAROXÍSTICO BENIGNO ”

P r e s e n t a

ALONDR A JOVANN A TORRES VERGARA

DIRECTORA DE TESIS: M. en C. Magdicarla Ercilia De Alba Márquez

CO-DIRECTOR DE TESIS: Dr. Héctor Macías Reyes

ASESOR DE TESIS: Dra. Claudia Macedo Reyes

Guadalajara, Jalisco; Enero 2018

Página.

3

AGRADECIMIENTOS

Dedico esta tesis con todo mi amor, a mis padres el Dr. Sergio Daniel Torres

Espinoza, y la Dra. María Dolores Vergara Chávez, por habe rme forjado como la

persona que soy en la actualidad; muchos de m is logros se los debo a ustedes

entre los que se incluye este. Gracias a ustedes y a mis he rmanos : Priscilla

Torres Vergara, Sergio Daniel Torres Vergara e Ivonne Clementina Torres

Vergara, quienes estuvieron siempre conmigo en e ste largo trayecto: p or ser m i

motor, y mi más grande apoyo incondicional.

Agradezco a mi directora de tesis, la Dra. M. en C Magdicarla de Alba Márquez

por su paciencia infinita, dedicación y motivación, el cual ha sido un privilegio

contar con su guía y su ayuda en la elaboración de este documento.

Gracias a mi jefe de servicio, a dscritos, y comp añeros por compartir sus

enseñanzas y brindarme su apoyo durante esta etapa de mi vida profesional.

Por último, gracias a Dios, quien ha guiado mi camino, m e ha d ado la

oportunidad, y sabiduría para culminar una etapa más en mi vida.

De corazón, gracias.

Página.

4

ÍNDICE

Parte

Página

Título

1

Agradecimientos

2

Índice

4

Abreviaturas, siglas y acrónimos

5

Lista de tablas

7

Lista de figuras

8

Resumen

9

Introducción

10

Marco Teórico

11

Antecedentes

39

Justificación

43

Planteamiento del problema

45

Hipótesis

46

Objetivos

47

Material y métodos

48

Diagrama de flujo

54

Análisis estadístico

54

Recursos

55

Resultados

56

Discusión

62

Conclusiones

64

Consideraciones futuras

65

Referencias

66

Anexos

70

Página.

5

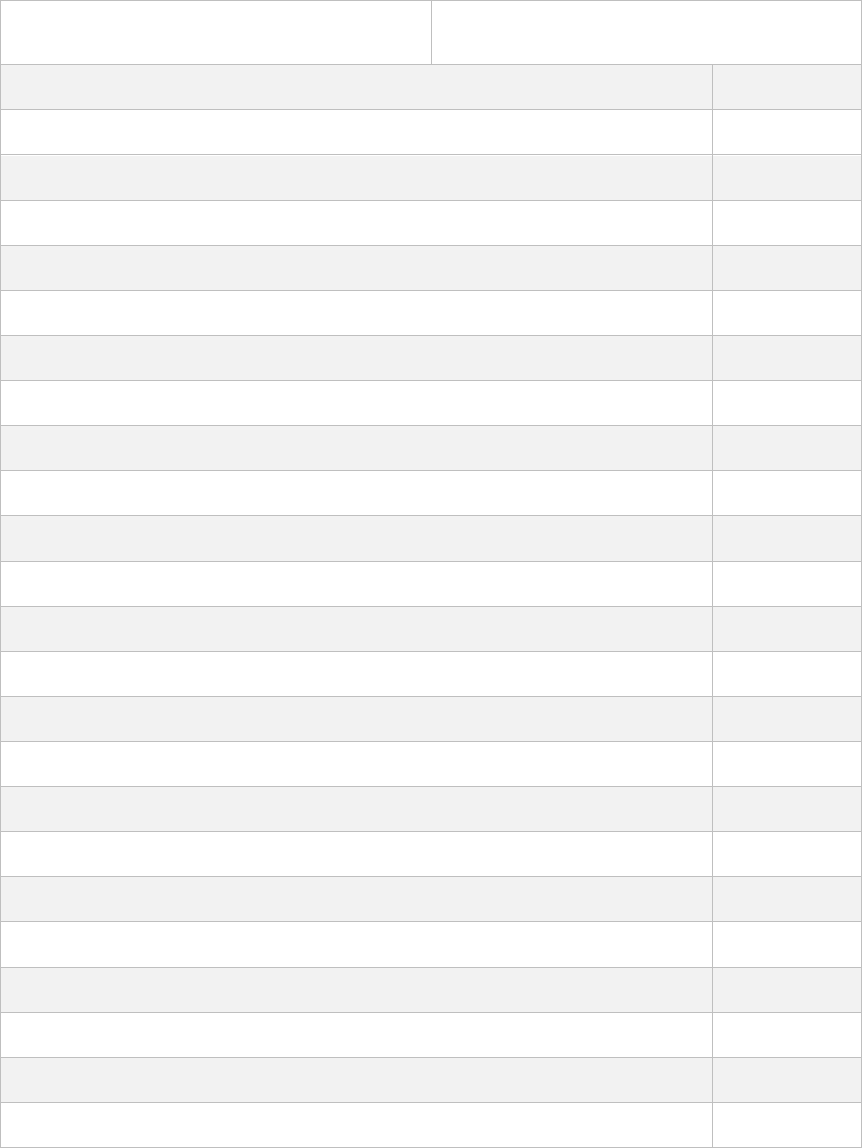

ABREVIATURAS, SIGLAS, Y ACRÓNIMOS

Siglas

Descripción

BNU

Unidades multicelulares básicas (multicelular basic units ).

BRU

Remodelado óseo por unidades (bone remodeling units ).

Ca+

Calcio.

CaCo3

Carbonato de calcio.

CINyS

Centro de investigación nutrición y salud.

CYP2R1

Gen que codifica enzima citrocromo p450

C1YP2D11

Gen que codifica enzima citrocromo p450.

Co3

Trióxido de carbono.

DE

Desviación estándar.

DMO

Densidad mineral ósea.

ENSANUT

Encuesta nacional de salud y nutrición.

FSH

Hormona folículo estimulante.

GMU-FC

Unidades formadoras de colonias de granulocitos y

macrófagos.

IL-1

Interleucina 1.

IL-6

Interleucina 6.

IL-11

Interleucina 11.

INSP

Instituto Nacional de Salud Pública.

K+

Potasio.

NADPH

Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato.

NCX2

Transportador sodio-potasio 2.

Página.

6

NOse

Óxido nítrico sintesasa.

NOsi

Óxido nítrico inducible.

OC90

Proteína otoconin 90.

OMS

Organización Mundial de la Salud.

OPG

Osteoprotegerina.

OTOP1

Otopetrina 1.

PGE2

Prostanglandina E2.

PMCA3

Plasma-membrana calcio ATPasa, 3.

PMCA4

Plasma-membrana calcio ATPasa, 4.

PTH

Paratohormona.

TNF

Factor de necrosis tumoral alfa.

TRVP5

Proteína celular transmembrana de calcio 5.

TRPV6

Proteína celular transmembrana de calcio 6.

UVB

Rayos ultravioleta.

VPPB

Vértigo postural paroxístico benigno.

VDR

Receptor vitamina D.

Página.

7

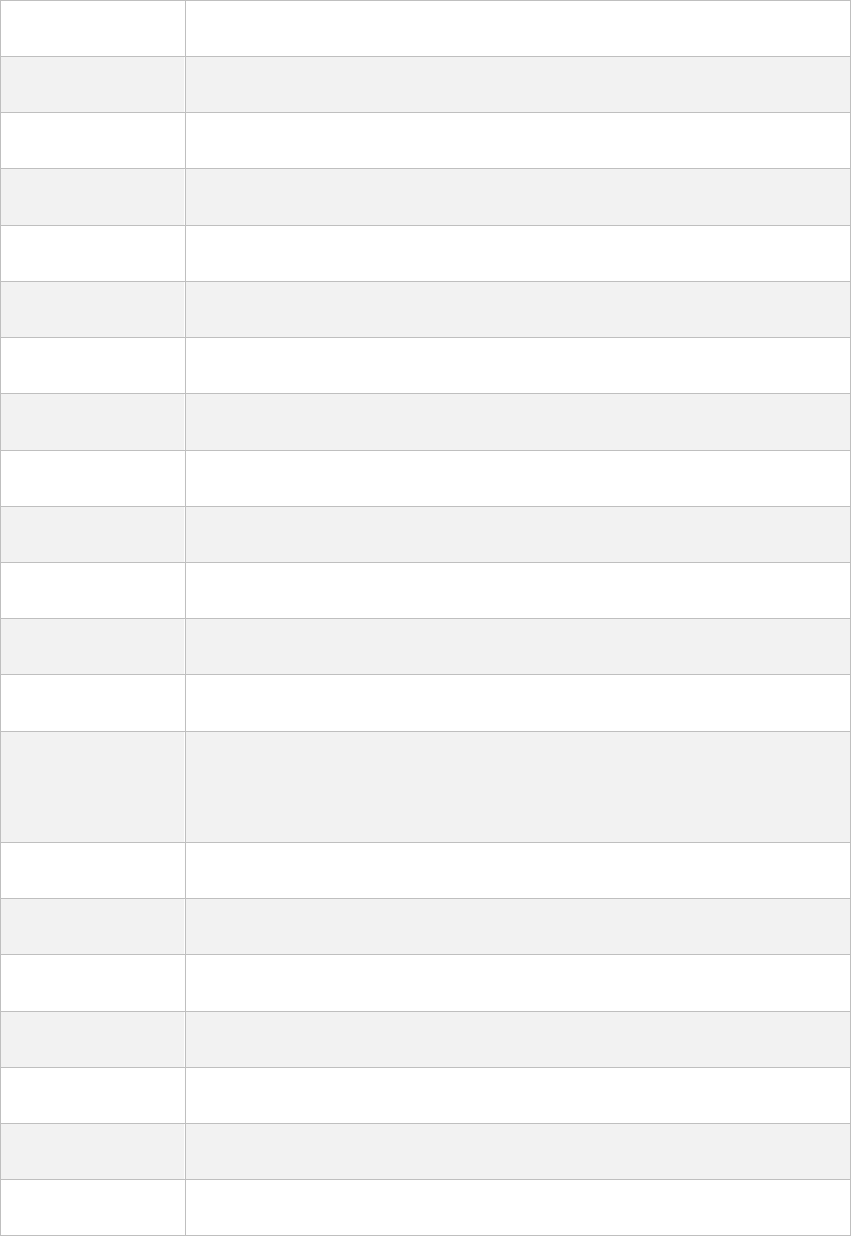

ÍNDICE DE TABL AS

Número

Título

Página

Tabla 1

Comparación de las características demográficas de

los pacientes de ambos grupos.

56

Tabla 2

Niveles séricos de vitamina D según el número de

eventos de vértigo por mes.

59

Tabla 3

Razón de momios (OR) para VPPB con diferentes

puntos de corte

60

Tabla 4

Niveles séricos de vitamina D por mes de toma de

muestra

61

Página.

8

ÍNDICE DE FIGURAS

Número

Título

Página

Figura 1

Características clínicas del VPPB.

57

Figura 2

Canal semicircular afectado en los pacientes.

57

Figura 3

Etiología del vértigo postural paroxístico benigno.

58

Figura 4

Distribución de los pacientes con VPPB por número

de crisis mensuales.

58

Figura 5

Comparación de los niveles séricos de vitamina D

entre pacientes con VPPB e individuos sanos

59

Figura 6

Distribución de los pacientes según el estatus de

vitamina D.

60

Página.

9

RESUMEN

Introducción: El vértigo es una percepción sub jetiva de movimi ento que no

sucede en realidad, es uno de los motivos de consulta más comunes en la

especialidad de otorrinolaringología, la principal e l Vértigo Postural Paroxístico

Benigno (VPPB), con una incidencia de 9-17%; su tratamiento es mediante

maniobras de reposicionamiento, sin embargo, en un 20 -30 % de los pacientes

se prese nta recurrencia de ntro del primer a ño. Esto se debe a ca nalolitiasis o

cupulolitiasis, que es la presencia d e otoconias f lotando dentro de los canales

semicirculares. Éstas están compuestas de matriz inorgánica fo rmada

principalmente por cristales de carbonato de calcio, embebidas en una matriz de

mucopolisacáridos y envueltas por la membrana otolítica. El efecto de la vitamina

D en osteoporosis ha sido bien establecida en la literatu ra. El ca lcio y la vitamina

D juegan un rol muy importante en el mantenimi ento de la densidad mine ral ósea.

En la actualidad existen pocos estudios los cuales relacionen la recurrencia d el

VPPB con los niveles d e vitamina D, por lo que se requiere conocer la relación

que existe en tre estas dos, con la finalidad de poder d ar un tratamiento más

completo a estos pacientes e incluso prevenir la enfermedad .

Objetivo: Analizar la asociación entre los niveles séricos de vitamina D en

pacientes con vértigo postural paroxístico benigno recurrente.

Metodología: Estudio de casos y controles. Se incluyeron 34 pacientes con

VPPB idiopático recurrente y 34 sujetos libres de enfermedad, pareados por

edad y género. Se les de terminó niveles de vitamina D séricos a ambos grupos,

se analizaron y compararon los resultados. Se conside ró significancia e stadística

cuando p < 0.05.

Resultados: La edad p romedio de los casos f ue 52.5±13.1 años y de los

controles fue 52.0±12.9 años; en ambos grupos el porcentaje de masculinos fue

23.6% y d e feme ninos de 76.5%. El 85.3% de los caso s de VPPB fueron por

canalolitiasis y e l 14.7% por cupulopatías. El promedio de crisis de vértigo por

mes de los pacientes con VPPB fue de 2.7±1.4 eventos. El 17.6% tuvieron una

crisis por mes, el 38.2% dos crisis, el 20.6% tres crisis, el 8.8% cuatro crisis. Los

niveles séricos de vitamina D entre los casos fueron 20.2±13.4 ng/mL y entre los

controles 28.3±17.0 ng/mL (p = 0.032). En los casos, el 20.6% tuvieron niveles

deficientes de vitamina D, el 67.6% niveles insuf icientes y el 11.8% en niveles

suficientes. En los controles, el 1 .8% tuvieron n iveles d eficientes y el 47.1%

niveles insuficientes y el 20.6% niveles suficientes ( p = 0 .036). Con un punto de

corte de 10 ng/mL de vitamina D, el OR para VPPB fue de 2.5 (IC95% 1 .8 -3.4),

con un punto de corte de 20 ng/mL, el OR fu e 18.0 (IC95% 4.7 -69.2) y con un

punto de corte de 30 ng/mL el OR para VPPB fu e de 0.320 (IC95% 0.214 -0.479).

Conclusión: Los pacientes con VPPB tienen niveles séricos inferiores d e

vitamina D que individuos controles sanos.

Vista previa del material en texto