5

Trataremos, nesta unidade, da diferença entre a linguagem afetiva e a linguagem intelectiva.

Também estudaremos a origem da Estilística e trataremos do conceito de estilo.

Para obter um bom desempenho, você deve percorrer todos os espaços, materiais e atividades

disponibilizadas na unidade.

Comece seus estudos pela leitura do Conteúdo Teórico. Nele, você encontrará o material

principal de estudos na forma de texto escrito. Depois, assista à Apresentação Narrada e à

Videoaula, que sintetizam e ampliam conceitos impor tantes sobre o tema da unidade.

Nesta Unidade conheceremos a diferença entre linguagem afetiva e

linguagem intelectiva. Estudaremos também a origem da Estilística e

trataremos do conceito de estilo.

Para um bom aproveitamento na disciplina, é muito impor tante a

interação e o compar tilhamento de ideias para a construção de novos

conhecimentos. Para interagir com os demais colegas e com seu tutor,

utilize as ferramentas de comunicação disponíveis no Ambiente de

Aprendizagem (AVA) Blackboard (Bb) como Fórum Dúvidas e Mensagens.

A linguagem afetiva

·Introdução

·Estilística

·O que é estilo?

6

Unidade: A linguagem afetiva

Contextualização

Antes de iniciarmos nossos estudos da disciplina Língua Por tuguesa – Estilística e Estudos

Semânticos, convidamos você a ler o trecho a seguir, de Paulo Mendes Campos:

Os diferentes estilos

Estilo interjetivo

Um cadáver! Encontrado em plena madrugada! Em pleno bair ro de

Ipanema! Um homem desconhecido! Coitado! Menos de quarenta anos!

Um que morreu quando a cidade acordava! Que pena!

Estilo colorido

Na hora cor-de-rosa da aurora, à margem da cinzenta Lagoa Rodrigo de

Freitas, um vigia de cor preta encontrou o cadáver de um homem branco,

cabelos louros, olhos azuis, trajando calça amarela, casaco pardo, sapato

marrom, gravata branca com bolinhas azuis. Para este o destino foi negro.

[...]

Estilo então

Então o vigia de uma construção em Ipanema, não tendo sono, saiu então

para passeio de madrugada. Encontrou então o cadáver de um homem.

Resolveu então procurar um guarda. Então o guarda veio e tomou então

as providências necessárias. Aí então eu resolvi te contar isso.

[...]

Estilo preciosista

No crepúsculo matutino de hoje, quando fulgia solitária e longínqua da

Estrela-d´Alva, o atalaia de uma construção civil, que perambulava insone

pela orla sinuosa e murmurante de uma lagoa serena, deparou com a atra

e lúrida visão de um ignoto e gélido ser humano, já eter namente sem o

hausto que vivifica.

(Disponível em http://sites.levelupgames.uol.com.br/forum/ragnarok/showthread.

php?15299-Os-diferentes-estilos. Acesso em 27 dez. 2014.)

Nesse texto, o autor explora, de for ma diver tida, vários modos diferentes de tratar de um

mesmo tema. A leitura permite-nos compreender que os diferentes estilos decorrem das diversas

possibilidades de escolhas que existem no momento de produção de um texto. Nesta unidade,

vamos aprofundar-nos nas questões relativas ao estilo.

7

Introdução

Caro aluno, antes de iniciarmos o conteúdo desta unidade, convidamos você a ler os

trechos a seguir:

Trecho 1

boca

substantivo feminino

1. aber tura inicial do tubo digestivo dos animais

2. Rubrica: anatomia geral.

nos ver tebrados, cavidade situada na cabeça, delimitada externamente pelos lábios e

internamente pela faringe

3. Rubrica: anatomia geral.

conjunto formado por essa cavidade e as estruturas que a delimitam

(HOUAISS, Antônio. Dicionário Houaiss da Língua Por tuguesa. Rio de

Janeiro: Objetiva, 2001.)

Trecho 2

Você tem boca de luar, disse o rapaz para a namorada, e a namorada riu, perguntou

ao rapaz que espécie de boca é essa, o rapaz respondeu que é uma boca toda

enluarada, de dentes muito alvos e leitosos, entende? Ela não entendeu bem e

tornou a perguntar, desta vez que lua cor respondia à sua boca, se era crescente,

minguante, cheia ou nova. Ao que o rapaz disse que minguante não podia ser, nem

crescente, nem nova, só podia ser lua cheia, uai.

Aí a moça disse que mineiro tem cada uma, onde é que viu boca de lua cheia, até

parece boca cheia de lua, uma bobice.

O rapaz não gostou de ser chamada de bobice a sua invenção, exclamou

meio espinhado que boca de luar, mesmo sendo boca de luar de lua cheia, é

completamente diferente – insistiu: com-ple-ta-men-te – de boca cheia de lua; é

uma imagem poética e daí isso não tem nada que ver com mineiro, ele até nem

era propriamente mineiro, nasceu em Minas por acaso, seu pai era juiz de direito

numa comarca de lá, mas viera do Rio Grande do Norte, depois o pai deixou a

magistratura e se mudou para São Paulo, onde ele passou a infância, mudando-se

finalmente para o Rio com a família.

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Boca de Luar. Rio de Janeiro: Record, 1984.)

Você pode observar que, no trecho 1, que foi extraído de um dicionário, faz-se uso da

linguagem científica para chegar-se a uma definição objetiva de “boca”. Nesse trecho, não se

percebe um envolvimento pessoal do autor, uma vez que o interesse recai sobre o referente e

não sobre quem o escreveu.

Já no texto 2, ocorre o contrário. A personagem de Drummond não procura definir

objetivamente a boca da namorada, mas o faz de for ma subjetiva, ou seja, ele busca uma forma

pessoal de expressar-se, afastando-se da linguagem do dia a dia. Como a namorada não o

compreendeu bem, ele explicou-lhe o que é uma imagem poética.

8

Unidade: A linguagem afetiva

Estamos diante, aqui, de dois aspectos diferentes da linguagem verbal (falada ou escrita).

O primeiro aspecto é o intelectivo. Por meio dele, expressa-se o lado racional de quem fala. A

linguagem é dirigida ao conteúdo, busca-se apenas uma for ma de ser compreendido, e “apaga-

se” qualquer envolvimento pessoal do autor. O segundo aspecto é o afetivo. Por meio dele,

fala-se ao coração e à alma. A linguagem tem um componente emocional. Nesse aspecto, não

impor ta apenas comunicar um conteúdo; mas, principalmente, o modo de fazê-lo. Não se busca

a precisão da linguagem; e, muitas vezes, há diferentes possibilidades de interpretação. O que

abordamos até aqui, pode ser resumido no quadro abaixo:

Língua

Intelectiva (Objetiva) Afetiva (Subjetiva

Para compreendermos melhor esses dois aspectos da linguagem, alguns esclarecimentos

são necessários.

Em primeiro lugar, notemos que os dicionários registram, em primeiro lugar, o sentido

primário das palavras (como no trecho 1); mas não ignoram a linguagem afetiva, de modo

que, no Dicionário Houaiss da Língua Por tuguesa, também se registram, no mesmo verbete,

expressões como “boca de fumo”, “boca de siri”, “arrebentar a boca do balão” etc.

Em segundo lugar, não é só no dicionário que isso acontece, ou seja, não podemos dividir

os textos (escritos e falados) de acordo com a presença da linguagem afetiva ou intelectiva, pois

são muito raros os textos em que não há coexistência dos dois aspectos. Em geral, podemos

dizer apenas que, em determinado texto, predomina um ou outro aspecto.

Finalmente, faz-se necessária mais uma adver tência: quando se fala em linguagem afetiva,

não se faz referência apenas à expressão do carinho, como ocorre na fala da personagem do

trecho 2, mas a qualquer manifestação de emotividade, incluindo as que revelam menosprezo,

ironia e até mesmo ódio.

O estudo da expressão da emotividade por meio da linguagem verbal é o objeto da Estilística,

da qual trataremos a seguir.

Estilística

A Estilística surgiu no início do século XX, fundada pelo francês Charles Bally, mas suas

raízes são bem mais antigas. As questões de que trata já eram do interesse de estudiosos da

Antiguidade. Para compreendermos melhor o tema, temos de recuar aos tempos dos antigos e

ao estudo da Retórica.

Entre os gregos, encontram-se, na Antiguidade, figuras de destaque como Platão e Aristóteles;

o primeiro foi um dos precursores a dedicar-se ao estudo da linguagem; o último, autor da

Retórica e da Poética, demonstrou maior preocupação com o valor estético das palavras.

Na verdade, o próprio sistema de governo da Grécia antiga, a democracia, favorecia o

9

interesse pelo domínio da linguagem verbal. É que, nesse sistema, qualquer cidadão livre tinha

direito a opinar e votar a respeito de assuntos do interesse coletivo. Sendo assim, o poder de

convencimento era uma verdadeira ar ma. Entre os oradores gregos, destaca-se Demóstenes

(século IV a. C.).

E os gregos influenciaram os romanos. Durante grande par te da história da civilização

romana, o sistema de governo era chamado república. Nesse sistema, uma das instituições de

grande impor tância política era o senado (constituído por patrícios – nobres de famílias

tradicionais, supostamente descendentes dos fundadores da cidade), onde se tomavam decisões

capitais para a administração pública, além de se elegerem os cônsules (maiores autoridades da

república).

Na república romana havia, também, figuras que representavam a par ticipação popular,

como os tribunos da plebe. Novamente, notamos que a palavra era impor tante meio para

obtenção do poder político nesse sistema. Entre os romanos, destaca-se, entre outros, Cícero

(século I a. C.), autor de Orator (O Orador) e De Oratore (Sobre o Orador), cujos discursos no

senado romano são célebres ainda hoje; e Quintiliano (século I d. C.), autor de De Institutione

Oratoria (algo como “sobre o ensino da oratória”), o qual concebeu a existência de três estilos

básicos: o sublime (ou grave), o médio (ou temperado) e o simples. Posterior mente, esses três

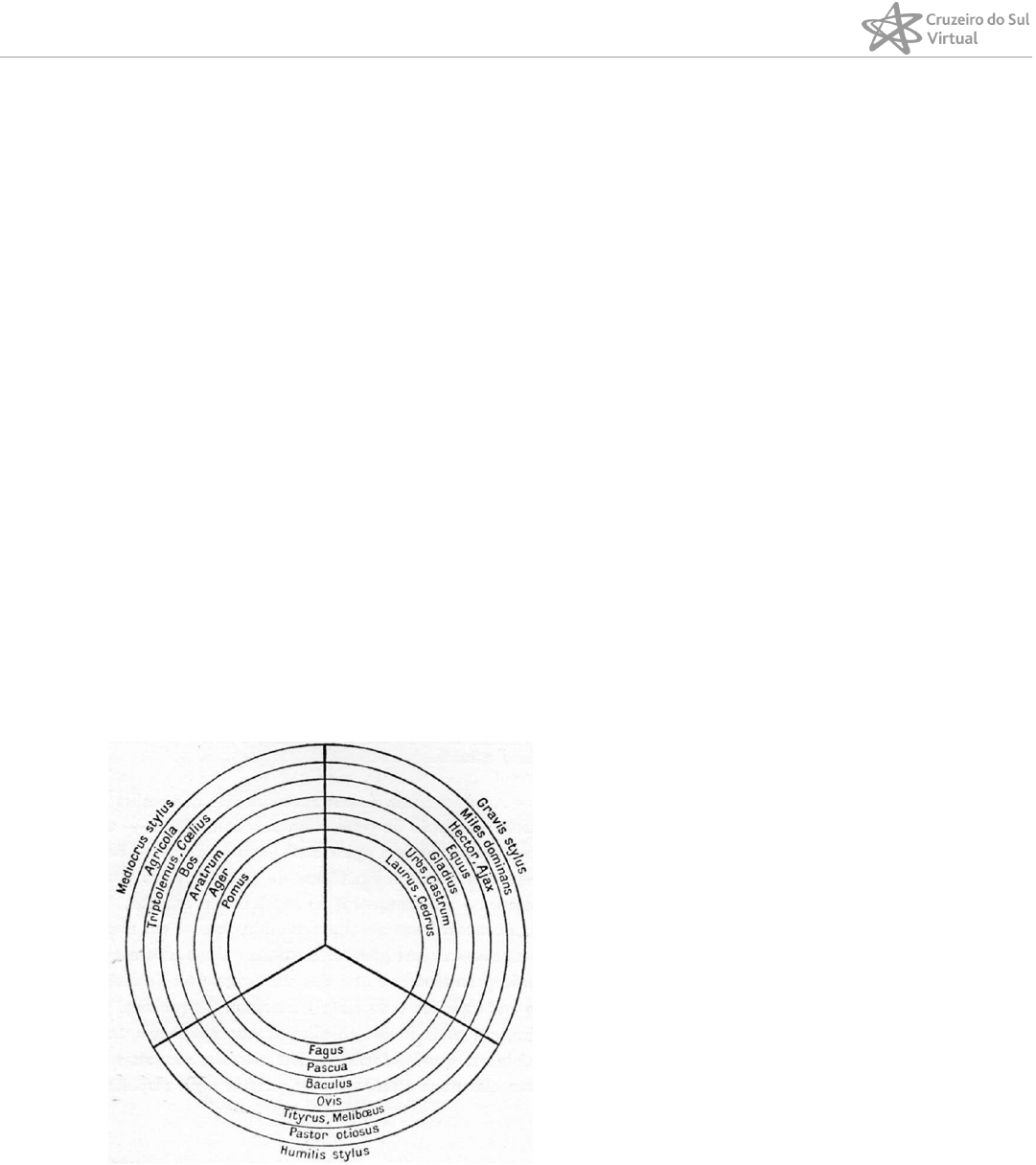

estilos básicos serão representados pelos pensadores da Idade Média na roda de Virgílio ,

associados, respectivamente, à Eneida, às Geórgicas e às Bucólicas, grandes obras da literatura

latina (cf. Guiraud, 1970). Observe a figura a seguir:

Roda de Virgílio

Humilis stylus (estilo simples): pastor

otiosus (o pastor despreocupado), Tityr us e

Meliboeus (personagens das Bucólicas), ovis

(a ovelha), baculus (o cajado), pascua (os

prados), fagus (a faia – arbusto). O vocabulário

remete à vida pastoril.

Mediocrus stylus (estilo médio): agricola

(agricultor), Triptolemus e Coelius

(personagens da Geórgicas), bos (boi), aratum

(arado), ager (campo), pomus (fruto). Os ter mos

remetem ao cotidiano do agricultor.

Gravis stylus (estilo sublime): miles

dominans (o soldado triunfante), Hector e Ajax (personagens da Eneida), equus (o cavalo),

gladius (a espada), urbs (a cidade), castrum (o acampamento), laurus (o louro – símbolo da

vitória), cedrus (o cedro). O vocabulário remete à guerra, valor supremo na Antiguidade.

No princípio é a Retórica, a ar te da persuasão, que se concentra no estudo e na fixação

dos gêneros do discurso e das regras de composição próprias de cada gênero. No século XIX,

período em que os escritores se tornam avessos a regras de composição, a Retórica entra em

decadência (Guiraud, 1970).

10

Unidade: A linguagem afetiva

Somente no início do século XX, uma nova disciplina vem ocupar o espaço deixado pela

Retórica . É a Estilística que surge para enfocar um terreno renegado pela Linguística do período,

como explicaremos a seguir.

Saussure (s/d), ao lançar as bases da Linguística moderna, cria a dicotomia língua/fala e propõe

que a Linguística centre suas atenções na língua. A língua, nesse contexto, é entendida como coletiva

e homogênea; a fala, individual e heterogênea. Voltando ao início da unidade, estamos dizendo que

Saussure postula que a Linguística deve focar-se no aspecto intelectivo da linguagem.

É exatamente na fala que Bally vai buscar as bases da nova abordagem. Ele propõe motivações

afetivas como origem do fenômeno da expressividade, cabendo à Estilística investigar “a

expressão dos fatos da sensibilidade pela linguagem e a ação dos fatos da linguagem sobre a

sensibilidade” (1952: 16). O trabalho de Bally, portanto, não se opõe ao de Saussure; mas o

complementa. Outras abordagens da Estilística, posteriores a Bally, como as de Vossler, Spitzer

e Jakobson, vão privilegiar o texto literário e não a fala; mas, como não queremos estender-nos

em considerações teóricas, vamos centrar nosso foco na questão da afetividade. Por enquanto,

vamos ficar com as palavras de Mattoso Câmara (1970: 27), o qual obser va que,

quando utilizamos os elementos da língua num dado discurso, raramente o

fazemos para uma comunicação intelectiva pura. Há aí também, subsidiária,

concomitante ou predominantemente, a carga emotiva, que carreia uma

MANIFESTAÇÃO PSÍQUlCA ou um APELO.

Nestas condições, a linguística propriamente dita, ou estudo da LÍNGUA na

acepção saussuriana, não abrange o fenômeno linguístico em sua totalidade.

Ficam de lado as intenções de manifestação psíquica e apelo, que os discursos

individuais, em regra, carreiam em si (destaques do autor).

O que é estilo?

Estilo é uma daquelas palavras que todos conhecem, mas a maioria sente dificuldade de

definir. A palavra “estilo”, como muitas outras, tem um sentido primário concreto, do qual

se derivam outros abstratos. Ela vem do latim stilus ou stylus e dá nome a um instrumento

pontiagudo com o qual se escrevia sobre tábuas cober tas de cera. Desse sentido, deriva-se o

abstrato: “modo de escrever”. Daí, originam-se vários outros. Por exemplo, um comentarista

espor tivo diz que uma equipe tem cer to “estilo de jogo”, ou que um piloto de automobilismo

tem cer to “estilo de pilotagem”. Sobre quem se veste bem, diz-se que se veste “com estilo”. Em

ar te, diferentes períodos são classificados como “estilo barroco”, “estilo romântico” etc. E o que

é estilo para a Estilística?

Essa não é uma pergunta a que se responde facilmente, pois as respostas dividem os próprios

estudiosos da questão, mas vamos tentar.

Em primeiro lugar, podemos dividir as repostas, de acordo com seus autores, em pelo menos

dois grupos. Para autores como Karl Vossler e Dámaso Alonso, o estilo é um conjunto de traços

par ticulares, ou seja, o estilo é individual. No Brasil, seguem essa linha Fiorin (2004: 118-119) e

Discini (2004: 30) entre outros. Bally, assim como Lapa (1975) e Mattoso Câmara (1970), não

veem o estilo como manifestação individual. Nas palavras deste último, o estilo caracteriza-se

11

por um “desvio da norma linguística assente” (1975: 140). Vamos seguir por este caminho; mas,

antes, temos de entender o que é norma linguística, cor reto?

Vamos pensar no funcionamento da língua. Podemos conceituar a norma linguística

a par tir da análise dos sons da fala (Fonética), de enunciados (Sintaxe), do significado das

palavras (Semântica) ou, simplesmente, de palavras (Mor fologia). Vamos escolher esta última

opção. Tomemos a palavra “descobrimento”. Essa palavra significa “ato ou efeito de descobrir”.

Trata-se de um substantivo formado a par tir de um verbo, com acréscimo de um sufixo

(-mento), por tanto podemos descrever seu processo de formação da forma a seguir:

Verbo Sufixo Substantivo

Descobri(r) -mento Descobrimento

Esse, no entanto, não é o único sufixo de que a língua dispõe para formar substantivos a par tir

de verbos. Outro sufixo é o que ocorre, por exemplo, na palavra “utilização”. Veja o quadro:

Verbo Sufixo Substantivo

Utiliza(r) -ção Utilização

Nesse caso, o substantivo é formado por meio do acréscimo de outro sufixo (-ção).

Existe outro processo além do que vimos, mas vamos analisar esse. Uma vez que podemos

formar substantivos a par tir de verbos por meio de acréscimo de -mento ou -ção, isso significa

que, a par de “descobrimento” poderíamos ter “*descobrição” e, a par de “utilização”,

“*utilizamento”. Por que isso não ocor re? A resposta é simples: não há necessidade de se for mar

mais de um substantivo a par tir de um verbo, a não ser, em casos raros, quando os substantivos

não têm exatamente o mesmo significado. Isso nos mostra que a existência de algumas palavras

é o fato que impede a formação de outras. Assim, dizemos que as for mas “descobrimento” e

“utilização” fazem par te da norma linguística e que as outras possibilidades são desvios em

relação a ela.

Agora, tomemos outro exemplo para compreendermos melhor a questão. Em por tuguês,

existe o sufixo -eza, que forma substantivos a par tir de adjetivos. Por exemplo, de “magro”,

forma-se “magreza”. Obser ve:

Verbo Sufixo Substantivo

Magr(o) -eza Magreza

O poeta Carlos Drummond de Andrade, no entanto, substitui -eza pelo sufixo -dão (que

ocorre em “imensidão”, por exemplo) no trecho que segue:

Era uma vez um ar tista

pelo berço mui dotado.

Ficou a noite mais triste

na tristidão do calado.

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2003, p. 895.)

12

Unidade: A linguagem afetiva

Obser ve como a forma “tristidão”, que é um desvio da nor ma (tristeza), parece ampliar a

ideia de melancolia, além de per mitir a associação de tristeza e solidão. Ao efeito de sentido que

se obtém por meio do desvio da norma, dá-se o nome de expressividade1 .

Naturalmente, há vários outros tipos de desvios. Por exemplo, pode-se passar uma palavra

de uma classe para outra, como quando se diz

»“ela usava uma roupa cheguei” (verbo empregado como adjetivo),

»“só gosto de filmes cabeça” (substantivo empregado como adjetivo).

Pode-se, também, transfor mar em substantivo uma oração inteira, como ocor re em

»“quando os policiais chegaram, foi um deus nos acuda”.

Nesses últimos exemplos, podemos notar que os desvios não revelam um modo de expressão

próprio de um autor literário; mas, ao contrário, fazem par te da linguagem do dia a dia. Isso é

um reforço a quem defende a ideia de que o estilo não está no “traço pessoal” (que se opõe ao

coletivo), mas no traço emocional (em oposição ao intelectivo).

Isso nos leva a outra questão. Se aceitarmos o conceito de que o estilo se manifesta pelo desvio

da norma linguística, estaremos afirmando que qualquer desvio é estilístico? A resposta é não.

O desvio só é estilístico quando revela uma intenção expressiva, ou seja, quando se procura

atingir algum efeito de sentido especial.

Vamos tratar do assunto em ter mos práticos. Para isso, vamos colher exemplos da linguagem

do dia a dia. Quando uma pessoa emprega a forma “estrupo” ou “largato” (por “estupro” e

“lagar to”), isso revela apenas o desconhecimento da norma, logo não se trata de um desvio

estilístico. Se tomarmos, no entanto, o termo “aper tamento” (por apar tamento), a alteração da

sonoridade da palavra ser ve a um propósito: combinar os significados de “apar tamento” e de

“aper to”. É uma forma criativa de expressar um julgamento negativo, logo, deve ser entendido

como um desvio estilístico.

Os desvios estilísticos incluem o que, em linguagem mais simples, as pessoas costumam

chamar de “liberdade poética”. É impor tante que isso seja bem compreendido no nosso curso.

Então, vamos a mais um exemplo prático?

Vamos ler o trecho a seguir, do escritor brasileiro Moacyr Scliar:

Nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade

Nós somos um terrível pistoleiro. Estamos num bar de uma pequena cidade do Texas. O

ano é 1880. Tomamos uísque a pequenos goles. Nós temos um olhar soturno. Em nosso

passado há muitas mor tes. Temos remorsos. Por isto bebemos.

A por ta se abre. Entra um mexicano chamado Alonso. Dirige-se a nós com desrespeito.

Chama-nos de gringo, ri alto, faz tilintar a espora. Nós fingimos ignorá-lo. Continuamos

bebendo nosso uísque a pequenos goles. O mexicano aproxima-se de nós. Insulta-nos.

Esbofeteia-nos. Nosso coração se confrange. Não queríamos matar mais ninguém. Mas

teremos de abrir uma exceção para Alonso, cão mexicano.

1 Segundo Mattoso Câmara (2004: 114), a expressividade é “a capacidade de fixar e atrair a atenção alheia em referência ao que se

fala ou escreve, constituindo objetivo essencial do esforço estilístico”.

13

Combinamos o duelo para o dia seguinte, ao nascer do sol. Alonso dá-nos mais uma

pequena bofetada e vai-se. Ficamos pensativo, bebendo o uísque a pequenos goles.

Finalmente atiramos uma moeda de ouro sobre o balcão e saímos. Caminhamos

lentamente em direção ao nosso hotel. A população nos olha. Sabe que somos um terrível

pistoleiro. Pobre mexicano, pobre Alonso.

Entramos no hotel, subimos ao quar to, deitamo-nos vestido, de botas. Ficamos olhando o

teto, fumando. Suspiramos. Temos remorsos.

Já é manhã. Levantamo-nos. Colocamos o cinturão. Fazemos a inspeção de rotina em

nossos revólveres. Descemos.

A rua está deser ta, mas por trás das cor tinas corridas adivinhamos os olhos da população

fitos em nós. O vento sopra, levantando pequenos redemoinhos de poeira. Ah, este vento!

Este vento! Quantas vezes nos viu caminhar lentamente, de costas para o sol nascente?

No fim da Rua Alonso nos espera. Quer mesmo mor rer, este mexicano. Colocamo-nos

frente a ele. Vê um pistoleiro de olhar soturno, o mexicano. Seu riso se apaga. Vê muitas

mor tes em nossos olhos. É o que ele vê.

Nós vemos um mexicano. Pobre diabo. Comia o pão de milho, já não comerá. A viúva

e os cinco filhos o enterrarão ao pé da colina. Fecharão a palhoça e seguirão para Vera

Cruz. A filha mais velha se tornará prostituta. O filho menor ladrão.

Temos os olhos turvos. Pobre Alonso. Não devia nos ter dado duas bofetadas. Agora está

aterrorizado. Seus dentes estragados chocalharam. Que coisa triste.

Uma lágrima cai sobre o chão poeirento. É nossa. Levamos a mão ao coldre. Mas não

sacamos. É o mexicano que saca. Vemos a arma na sua mão, ouvimos o disparo, a bala

voa para o nosso peito, aninha-se em nosso coração. Sentimos muita dor e tombamos.

Morremos, diante do riso de Alonso, o mexicano.

Nós, o pistoleiro, não devíamos ter piedade.

(SCLIAR, Moacyr. Folha de São Paulo, 1 jul. 1973.)

A leitura do trecho permite-nos identificar alguns desvios da nor ma linguística em relação

à concordância verbal e nominal pois,frequentemente, há concordância de termos no plural

com outros no singular. Se fôssemos raciocinar pela lógica do “certo e er rado”, encontraríamos

“erros”, por exemplo, nos trechos que seguem:

“Errado” “Certo”

Nós, o pistoleiro Nós, os pistoleiros

Somos um terrível pistoleiro Somos terríveis pistoleiros

Chama-nos de gringo Chama-nos de Gringos

Ficamos pensativo Ficamos pensativos

Agora, vamos imaginar uma situação bastante comum, pela qual você mesmo pode ter

passado em algum momento de sua vida escolar. Digamos que um professor (ou professora)

proponha a leitura desse texto aos alunos de uma classe de escola regular; e, ao final da

leitura, um(a) aluno(a) diga ao (à) professor(a) que o texto contém erros. A essa afir mação,

o(a) professor(a) responderia que não há erros, pois o autor tem “liberdade poética”. O aluno,

provavelmente, pensaria o seguinte: “o autor pode errar só porque é um escritor conhecido. Eu,

como sou um joão-ninguém, quando er ro, recebo um “X” em tinta vermelha no meu texto”.

14

Unidade: A linguagem afetiva

Essa situação é bastante comum. O(a) aluno(a) chegou a uma conclusão equivocada porque

não lhe explicaram adequadamente o que é essa tal de “liberdade poética”. Isso não teria

ocorrido se tivesse ficado claro ao (à) aluno(a) que o autor transgrediu as normas gramaticais

com um objetivo (um desvio estilístico). Vamos, então, interpretar esse desvio .

No conto, predomina a análise psicológica do narrador. Ele é um pistoleiro que se arrepende

por ter matado muitas pessoas, por isso não queria matar mais ninguém. Ele sente pena do

mexicano que o desafia e pensa no que aconteceria à família deste, caso ele morresse. Nesse

contexto, o autor, ao usar o plural (“nós, o pistoleiro”), está convidando o leitor a compartilhar

os sentimentos do pistoleiro com ele. Sua intenção é de que o leitor se sinta par te ativa da

narrativa, não simplesmente um espectador2 . Note que isso não ocorreria se a narrativa fosse

em primeira pessoa (“eu, o pistoleiro”) ou em terceira pessoa (“ele, o pistoleiro”).

Ter um objetivo, uma intenção de produzir diferentes sentidos ao fazer um desvio é o que

diferencia erro de “liberdade poética”. Assim fica mais fácil compreender e analisar os efeitos de

sentidos dos muitos textos que lemos e muito do que ouvimos, não é mesmo?

Nessa unidade, vimos o que é linguagem afetiva, tivemos um primeiro contato com a Estilística

e conceituamos o que é estilo.

Nas unidades a seguir, veremos os campos em que se divide a Estilística de acordo com os

recursos expressivos. Não se esqueça de consultar o material complementar para aprofundar

seus conhecimentos.

Glossário

Adjetivo: palavra que se liga a um substantivo para expressar uma característica: “dia quente”.

Substantivo: palavra que nomeia seres, ações, características, sentimentos etc.

Sufixo: mor fema que se pospõe ao radical, como -eza em “clareza”.

Verbo: palavra variável em tempo, modo, número e pessoa. Semanticamente, expressa um fato

(ação, estado).

2 Recurso semelhante é utilizado por Machado de Assis no conto O cônego ou metafísica do estilo. Disponível em http://machado.mec.

gov.br/images/stories/pdf/contos/macn005.pdf

Prévia do material em texto