editora

GRIOTS

LITE RATURAS E

DIR E I T OS HUM ANO S

Vol. 4

GRIOTS

LIT ERATURA E

DIR E I T OS HUM ANO S

Vol. 4

Conse lho Edito rial G riot s Ana Paula Tavares (Portuga l)

Abdoul Savadogo (Burkina Faso)

Albe rto Math e (Moçambi que)

Amarino Queiroz (RN)

Ana Clau dia Gualb er to Félix (PB)

Ana Ma falda Leite (Por tugal)

Anória Oliveira (BA)

Assunçã o Sousa (PI)

Carlos Ne greiros (RN)

Carme n Secco (RJ)

Danie la Gald ino (BA)

Deri valdo dos Sa ntos (RN)

Dionísio Bahule (Moçambique)

Elio Fe rreira (PI)

Enilce Alb ergari a (MG)

Fábio Vi eira (RN)

Fátima Costa ( PE)

Francy Sil va (PB)

Izabel Cristin a Teixeira (CE)

Izabel N ascimento (RN)

Joã o Paulo Pinto Có (Guiné- Bissau)

Jurema Oliveira (ES)

Luciano J ustino (PB)

Malu B. (CE)

Manue l Cástomo (Moçamb ique)

Márcia Manir (MA)

Márcio Vi nícius Barb osa (RN)

Maria Ap arecid a de Matos ( TO)

Mar ta Aparec ida Gon çalves (RN)

Mauro D unde r (RN)

Pauline Champagnat (França)

Paulina Chiziane (Moçambique)

Renata Ro lon (AM)

Roland Walter (PE) Rosanne Araújo (RN)

Rosild a Alves Be zerra (PB)

Sávio R ober to Fonseca (PB)

Maria Sue ly da Costa (PB)

Suely So usa (RN)

Tânia Lima (RN)

Vanessa Riambau (PB)

Vanessa Ribei ro (RJ)

Willia m Ferreira (GuinéB issau)

Zuleide D uar te (PE)

GRIOTS

LIT ERATURA E

DIR E I T OS HUM ANO S

Vol. 4

Tâni a L im a

Izabel Nascimento

Rosilda Bezerra

Derivaldo dos Santos

Amarino Queiroz

(o r g s .)

editora

Na t al , 2020

©2020. Tâni a Lima - I za be l Nas cime nto - D eri val do do s San tos - Ro sild a Be zer ra - Am ari no Qu eir oz (orgs .).

Reservam -se os direitos e responsabilidades do conteúdo desta edição aos autores. A reprodução de pequenos

tre cho s des ta pu bli caç ão po de s er rea liz ada p or qu alq uer m eio, s em a pr évi a auto riz açã o dos a utor es, d esd e

que c ita da a fo nte. A v iol aç ão dos d ire itos d o aut or (Le i n. 9610/1998) é cr ime e st abe le cid o pe lo ar ti go 184

do Código Penal.

Editor a

Cons elho Ed itori al

Revisão

Projeto G ráf ico e

Diagramação

Rejan e Andréa M atias A . Bay

Francisco Fransuald o de Aze vedo

Celso Donize te Locatel

Evaneid e Maria de M elo

Márcia d a Silva

Alessa ndra Cardozo de Frei tas

Márcio Ad riano de A zevedo

José Evangelista Fagundes

Held er Ale xandre M edeiros d e Macedo

Júlio César Rosa d e Araújo

Samuel Lima

Silvano Pere ira de Araújo

Dilma Felizardo

Os autores

Caule d e Papiro

Cau le de Pa pir o grá fi ca e e dito ra

Rua S err a do M el, 79 89, Cid ade S atél ite

Piti mbu | 59.0 68 -170 | Nat al /RN | B ras il

Telef one: 8 4 3218 4626

ww w.cauledepapiro.com.br

Cat alog ação d a Publi caç ão na Fonte .

Bibliotecária/Documentarist a:

Ros a Mile na dos S antos - CR B 15/847

G868

Gri ots: l iter atur a e direi tos hum anos / Tâni a Lima ... [et a l.]. – Nat al: Caul e de Pap iro,

2020.

299 p. : il . - (vol. 4).

Org aniz ad ores: Tân ia Lim a; Iza bel N asci mento; D eri val do dos S antos; R osild a

Bez err a e Amar ino Q ueir oz.

ISBN 978 - 65 -8 66 43-23-7 LIVR O VIR TUAL

1. Literat ura af ric ana . 2. Cultu ra af ric ana. 3. N egr os – his tóri a. I. N asci mento,

Iz abe l. II . Santo s, De riv ald o dos. I II. B ez erra , Ros ilda . IV. Lima, Tâni a. V. Queir oz,

Amarino. VII. Título.

RN CDU: 82-9 4 (6:81)

editora

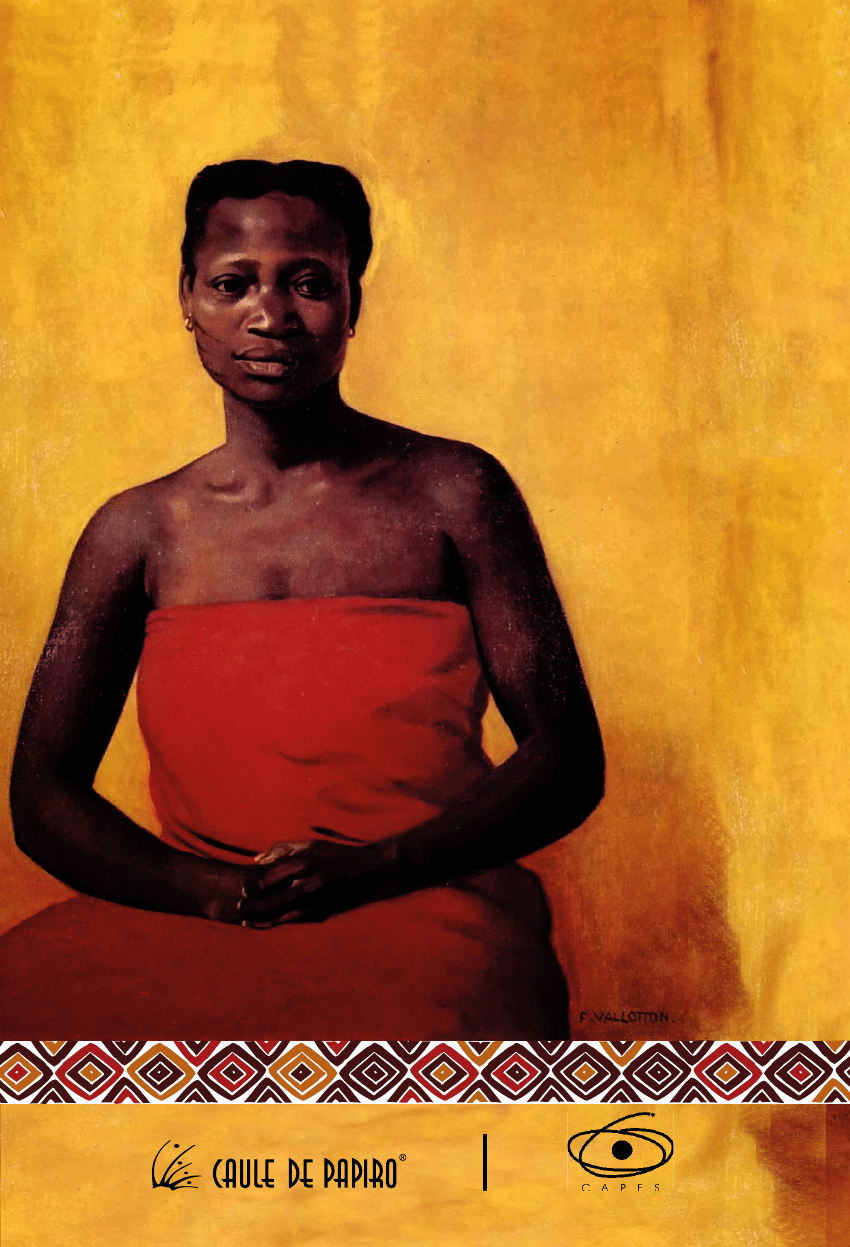

À Tereza de Benguela

O imaginário brasileiro, pelo racismo,

não concebe reconhecer que as

mulheres negras são intelectuais.

Conceição Evar i sto

SUMÁ RIO

11 A RE PR E S EN TAÇ ÃO DA MU L HE R AF RI C A N A EM SANGUE

NEGRO, DE NOÉ M IA D E SO US A

Mar ia Caroli na Sou za da Silva (U E A)

Profa . Dra . Re nata B eatr iz B. R olon (U E A /PP GL A )

31

TECELAGENS DO DESE JO FEMININO: O ERÓTICO EM

AM ARGOS COMO OS FRUTOS

Profa . Ma . Ma ria Gen ecleid e Di as de So uza (U FPB)

Profa . D ra. A man da Ra malh o de Frei tas B rito (U FPB)

Prof. Dr. Herm ano d e França R odri gue s (UFP B)

45

A RE PR E S EN TAÇ ÃO IN FAN TI L E M PO E SI A : S OB R ECOR T E S

DA ID EN T IDA DE D E E TN I A E GÊ N ER O

Profa . D ra. M aria Su ely da Cos ta (UEP B/PRO FLET R A S/PI BI C)

63

“E S COVAR A H IS TÓ RI A A CO NT R A PE LO” E M A E SCR AVIDÃO

CON TADA À M IN HA F IL HA (TAUBIRA)

Ma ria Vagne ide d e Ol ivei ra Ferre ira (U FRN/P PgEL)

Profa . Dra . Karin a Chi anca Venâ ncio ( UFPB – U FRN/ PPgEL )

85 M AR I A M AR : PAL AVR A & RE S I S TÊ NC IA U M A LE IT U R A D E

A CON FI SS ÃO DA LE OA , DE M IA CO U TO

Profa . M s . Mar ia de Fá tim a de Li ma Lop es (U FRN/ UFR N/PPg EL)

Profa . Dra . Tânia M ari a de Ara újo L ima (U FRN/ UFRN/ PPgEL )

101 A NEG R IT UD E MO Ç A MB IC AN A EM N OÉ M IA D E SO US A –

A VE N DA COR D E ROS A FO I DE MO L IDA , DE PRE DA DA E

ESTILHAÇADA

Profa . Ms . M aria na Alve s Ba rbos a

Prof. Dr. Franci sco Fáb io V ieira M arcol ino

12 5

O PE RI FÉ RI CO NO C EN TR O: PO E S IA E D ECOLO NI AL I DADE

NO BRA SIL

Ma rian a de Ma tos M oreira B arb osa ( UFPE /PP GL )

13 9 DO I S COR AÇÕE S FE M IN I S TA S

Profa . Dra . Mi che lle Aran da Facch in (IF SP)

Prévia do material em texto