DAD OS DE COP Y RI GHT

So bre a o b ra:

A pr ese nte obra é di s poni bi l i zada pel a equi pe Le Li vros e s eus di ver s os pa r cei r os , com o

obj eti vo de ofer ece r conteúdo par a uso pa r ci a l em pes qui sa s e es tudos ac adêmi cos , bem como

o si mpl e s teste da qual i da de da obr a , com o fi m excl usi vo de compr a futur a.

É expres s amente proi bi da e total mente r epudí ave l a ve nda, al uguel , ou quai s quer uso

comer ci a l do pr es ente conteúdo

So bre n ó s :

O Le Li vros e s eus par ce i r os di sponi bi l i zam conteúdo de domi ni o publ i c o e pr opr i e dade

i ntel ectual de forma tota l mente gra tui ta, por ac r edi tar que o conhec i mento e a educa ção de vem

se r a ces s í vei s e l i vr es a toda e qual quer pes soa . Você pode encontra r mai s obr a s e m nos s o

si te: LeLi vros .l i nk ou em qua l quer um dos s i tes pa rc ei r os apr e sentados neste li nk.

"Quando o m undo est i ve r uni do na busca do c onheci m ent o, e não mai s l utando por

di nhei ro e poder, e nt ão nossa s oci edade pode rá e nfi m evol ui r a um novo nível ."

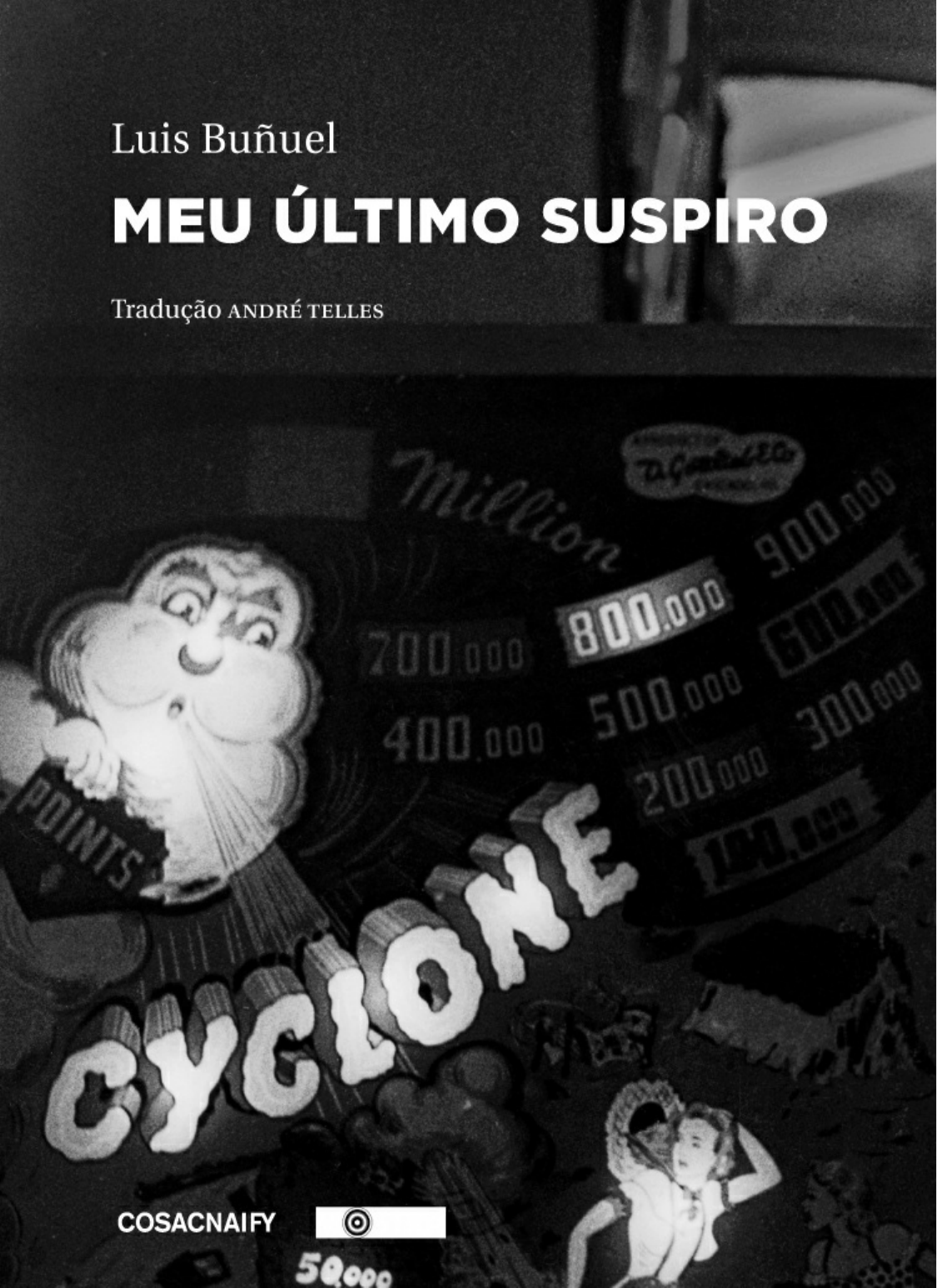

PARA JEANNE,

MINHA MULHER,

MINHA COMPAN HEIRA

NÃ O SOU UM HOMEM DA ESC RITA .

APÓS LONG A S C ONVERSAS ,

JEAN-C LAUD E CA RRIÈRE,

FIEL A TUD O QUE LHE CON TEI,

ME AJUDOU A ESC REVER ESTE LI VRO.

MEMÓRIA

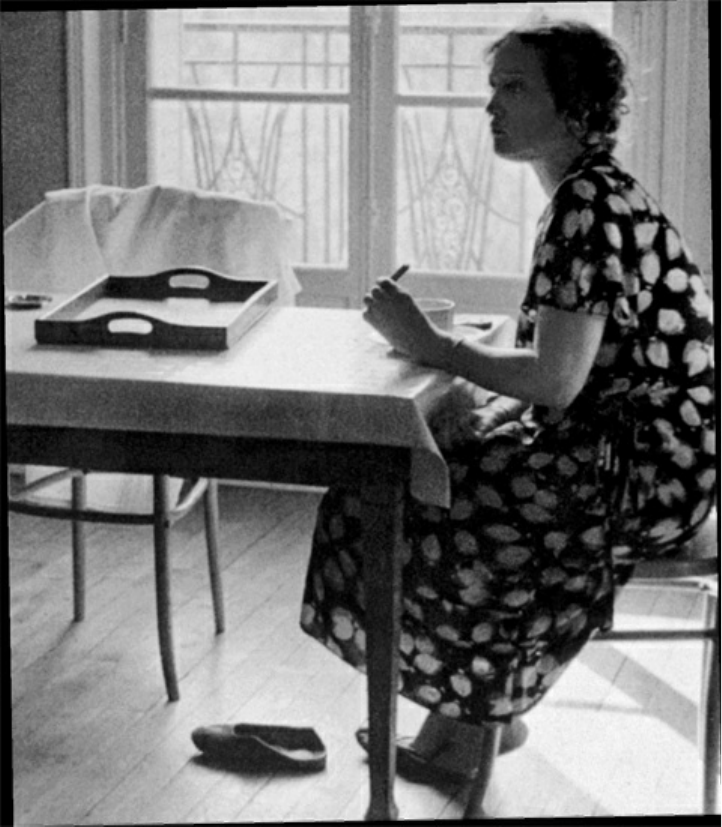

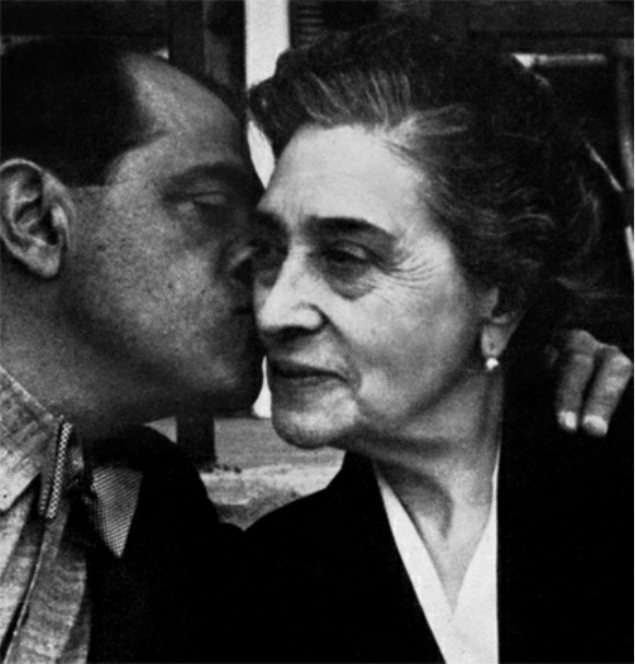

Com a mãe , a o reto rnar à Espanha em 1966

Prévia do material em texto